|

شهادات

هويتي الشعرية( ) )

سليمان العيسى

الشعر، هذا الكائن الغريب الذي لم

تستطع البحوث والدراسات أن تضع له تعريفاً يطمئن هو، أو نطمئن نحن،

إليه، حتى الساعة. إنه ما يزال يستعصي على التعريف، ويرفض كل إطار محدد

يوضع فيه. ولكنه سيظل أبداً –في رأيي- يحمل دقات قلب صاحبه، وتنفسه

الطبيعي، وحتى لون عينيه.

في الوقت

نفسه يرفض الشعر أن يستجيب لدعوتنا حين ندعوه.

لكم حاولت أن

أجلس إلى مكتبي، وأفكر في موضوع معين، علّي أستطيع أن أكتب عنه قصيدة أو حتى

بضعة أبيات!

ولكن قلمي لم

يكن يسعفني بما أريد.

ولكَمْ

أُعجبت بأولئك الباحثين الذين يحددون لأنفسهم موضوعاً للدراسة في أي وقت

يشاءون، ثم ينكبُّون على جمع المعلومات عنه حتى يستكملوها، ويبدأون بعد ذلك في

تحرير دراستهم خطوة خطوة بدأب وانتظام!

لِمَ لا

أستطيع –أنا الشاعر- أن أفعل مثلهم؟

ايكون ذلك

لأنني اخترت الشعر، وآثرته على الدراسة الأكاديمية؟ أم لأن طبيعتي قادتني إلى

هذا، وليس إلى تلك؟

أكون منغمساً

في أمور الحياة أحياناً. وفجأةً، أحس هاجساً يُلِحُّ عليَّ، ويجعلني أبتعد

عنها، وأنساق إلى هاجسي الخاص حتى أملأ نفسي به.

وتبدأ

القصيدة، أو الأبيات الشعرية، تنثال على أصابعي وورقي، حتى أنتهي منها. وأنتقل

بعد ذلك إلى تملّي السطور السوداء التي كتبتها، ومراجعتها، وتدقيقها، وإجراء

بعض التصحيحات، أو تعديل بعض الكلمات والتعابير، حتى أرضى عنها، وأضعها جانباً.

الشعر يفرض

نفسه. والقصيدة تحاصر شاعرها حتى يكتبها. وهي قطعة منه، أو انعكاس لذاته التي

تعتمل فيها عوامل كثيرة تشكل بمجموعها هوية الشاعر. أتراني مخطئاً حين قلت مرة:

لست أنا الذي أكتب القصيدة، وإنما هي التي تكتبني؟

لقد حاولت

منذ أمد بعيد أن أجسد عملية ولادة القصيدة وتحققها، في قطعة شعرية أعطيتها

عنوان "مولد القصيدة"، أقول فيها على لسان القصيدة نفسها:

الشعر مرآة

لذات الشاعر، في ما هو عميق فيها، وما هو طارئ، في ما هو أساسي، وما هو ثانوي.

وهي، في جميع

الأحوال، تتطور ككرة الثلج التي تتدحرج في طريقها، فتنقص أو تزيد، ولكن مركز

الثقل فيها يبقى الدعامة التي تحدد مسيرتها طوال الحياة.

والآن، ما

الخيوط الأساسية في نسيج ذاتي الشاعرة، التي يمكن أن تؤلف ما نسميه "هوية

الشاعر"، أو طعمه، أو نكهته، التي يُعرف بها؟ إنها أولاً طفولتي.. طفولتي في

القرية، على ضفاف نهر العاصي.. وفي بيت والدي الشيخ أحمد بالذات. لشدَّ ما شدني

هذا الخيط، وانعكس في نتاجي الشعري!

دراستي في

مكتب الشيخ أحمد، حفظي للقرآن الكريم وأنا في السابعة، وبعدئذ للمعلقات،

والمتنبي، ومئات القصائد القديمة والحديثة، وتمكُّني من العربية الفصحى... كل

ذلك أعطى شعري هذا الطابع العربي الذي ظل على امتداد العمر مركز الثقل؛ بالرغم

من اطلاعي فيما بعد على الآداب الأجنبية، وحفظي وترجماتي للكثير من روائعها.

تلك الطفولة

الغنية ثقافياً كانت فقيرة مادياً، إلى الحد الذي جعل والدي يتأخر في إرسالي

إلى المدرسة الابتدائية الوحيدة التي كانت في المدينة، حتى الرابعة عشرة من

عمري.

لقد حزَّ في

نفسي منذ الصغر أن أرى أهلي وأقرانهم من الفلاحين يكدُّون، ويتعبون في العمل

الزراعي، ولا يجنون منه إلا القليل، بينما ينعم آغا القرية بحياة هادئة في بيته

الجميل بأعلى الجبل، ويأتي في نهاية الموسم لتحصيل جل ما أعطته الأرض.

هذا الرفض

للظلم والاستغلال سجلتُهُ في الأبيات الأولى التي كتبتُها في طفولتي، كما في

هذين البيتين الساخرين:

وظل هذا

الرفض يشكل جزءاً لا يتجزأ من ذاتي حتى الآن، ويملي عليَّ عشرات القصائد، ومئات

الأبيات التي تتحدث عن جهد الكادحين وهمومهم.

ولعله هو

الذي دفعني ذات يوم إلى كتابة قصة أبي ذر الغفاري الشعرية، الشخص الذي اخترته

نموذجاً للدفاع عن هموم المحرومين وعذابهم عبر التاريخ.

هناك خيط

ثالث في نسيج ذاتي الشاعرة، وهو رفض الاحتلال، والحرص على الاستقلال والحرية.

لقد نشأت في

لواء اسكندرون، في تلك الفترة التي كانت تحاك فيها المؤامرات لسلخه عن وطنه

الصغير، سورية، ووطنه العربي الكبير. وكانت أبيات شعري وقصائدي التي تندد

بالاستعمار الفرنسي الذي كان يجثم على صدر سورية آنذاك، والاستيلاء التركي،

سلاحي في المعركة قبل الهجرة وبعدها، حين أخذت المصائب تتوالى، وتعمل في جسد

الوطن العربي اغتصاباً وتمزيقاً.

وبما أنني

قروي، مستضعف، كادح، من بقعة مغتصبة، ينتمي إلى وطن عربي واسع مترامي الأطراف

عميق الجذور، ولكنه متخلف ممزق، يتعرض باستمرار للاعتداء والاقتطاع والتجزئة؛

فإن هناك عنصراً آخر في ذاتي الشاعرة-وربما كان أهم هذه العناصر وأبعدها أثراً

في تحديد هويتي الشعرية- وهو البعد القومي العربي. لقد حاول شعري -على امتداد

العمر- أن يعبر عن هذا البعد، في جولاتي الكثيرة في أرض الوطن من المحيط إلى

الخليج، وفي متابعتي المشكلات التي يتعرض لها جملةً وتفصيلاً.

ومبكراً،

سجلت هذا الهم القومي الذي شغل حياتي وشعري، في الصفحة الأولى من إحدى مجموعاتي

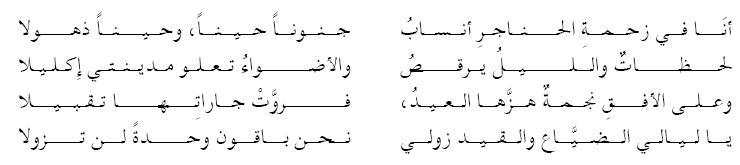

الشعرية القديمة، حين تركت هذه الأبيات الثلاثة تتحدث عني:

بعد طباعة

أعمالي الشعرية الكاملة، خطر لي أن أنظر إلى مكانة كل من هذه "المكونات"

المختلفة في هذه الآثار. فماذا رأيت؟

لقد شغلتْ

الطفولة مكانة ليست بالقليلة في كتاباتي الشعرية للصغار والكبار، ولاسيما في

ديواني: "أحكي لكم طفولتي يا صغار". أقول في "أحكي لكم طفولتي يا صغار":

في الحارةِ الصغيرةْ

في بيتنا القرميدْ

عاش أبي يكافحُ الأيامَ يا صغارْ

كان وديعاً كنسيم الصيف، كالأشعارْ

يعلّم الصغارَ والكبارْ

في بيتنا، يعلّم القرآنْ

والصرفَ والنحوَ، وحسنَ الخط، والبيانْ

شيخٌ يحبُّ الناسَ مُبصرينْ

يقاتلُ الظلام بالحرف الذي يُبينْ.

* * *

وأنا

في الدارِ تعلَّمتُ

أستاذي الرائعَ كان أبي

جَوَّدتُ على يده القرآنْ

وحفظتُ، حفظتُ عن العربِ

قصصاً وقصائدَ كاللهبِ

أستاذي الرائعَ كان أبي.

وفي المسرحية

نفسها، أقول في النشيد الختامي عن الاستغلال والظلم الذي يحيق بالكادحين الذي

يبنون كل شيء ولا يحصلون على شيء:

العطاءْ

والبناءْ

كلُّ ما فوق الثرى

كل ما تحت السماءْ

من عماراتٍ ودورْ

من قلاعٍ وقصورْ

من حقولٍ ناضرة

وثمارٍ فاخرة

هو صنع الفقراءْ.

* * *

قريتي كانت فقيرة

يا صغاري

عرفت حر الظهيرة

في النهارِ

عرفتْ بردَ الشتاءْ

عرفتْ طعمَ الشقاءْ

واستمرَّ الناسُ فيها يكدحون

حزنَهم يقتسمونْ

فقرَهم يقتسمون

ورغيفَ الذُّرةِ الصفراء فيما بينهم يقتسمون

وإذا مرَّ نهار ضاحكٌ يقتسمون.

كما كان

للواء اسكندرون: بلدي الصغير، قصائد كثيرة، ألَّفتُ شطراً كبيراً من "كتاب

اللواء" الذي جمعته أخيراً، أقتطف منه هذه الأبيات التي قلتها في الذكرى

العشرين لسلب هذه البقعة الغالية من الأرض العربية:

وفيما يخص

الوطن العربي وأقطاره، فقد اجتمع لدي:

"ديوانُ

الجزائر"

و"ديوان

فلسطين"

و"ديوان

اليمن"

و"ديوان

العراق"

و"ديوان

لبنان"

وديوان "أنا

ومصر العربية"

وبالإضافة

إليها الدواوين الخاصة بسورية مثل:

"ديوان دمشق-

حكاية الأزل"

و"ديوان حلب"

و"ديوان

الساحل العربي السوري"... ألخ.

لقد حفلت هذه

الدواوين بهمٍّ عربي واحد ينبض فيها جميعاً. كان الشعر الذي ضمته بين دفتيها

يتحدث عن الوطن العربي: أرضاً وناساً، ماضياً وحاضراً، كما يتحدث عن المشكلات

التي يعاني منها، وكفاحه الذي يصل أحياناً إلى حد الثورة. وفي ثورة الجزائر،

وثورة فلسطين التي لم تهدأ بعد، وفي المقاومة التي خاضها وما يزال يخوضها

لبنان، أنصع مثال على ذلك.

ولعل فترة

الوهج القومي-كما أوثر أن أسميها- بدأت في شعري بقصيدة "الزحف المقدس" يوم أعلن

جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس. واستمر هذا الوهج، الذي بعثته مصر في جنبات

الوطن العربي كله، يعيش في قصائدي اللاحقة الواحدة تلو الأخرى، إلى أن بلغ

ذروته في إعلان الوحدة بين سورية ومصر وقيام الجمهورية العربية المتحدة التي

كانت حدثاً هزَّ الأرض العربية من أقصاها إلى أقصاها. يجد القارئ ذلك في ديواني

الخاص "أنا ومصر العربية". في هذه الفترة بالذات أتلمس خيوط هويتي الشعرية

لأجدها في ذروة تحققها وتوهجها.

من قصيدة "في

عيد الوحدة" أقتطف هذه الأبيات:

من "ديوان

فلسطين" سأكتفي بتسجيل هذه الأبيات التي قيلت عندما مر نعش فدائي على ضفاف نهر

بردى في دمشق:

في جسد النهرِ الميِّتِ منذ قرونْ

دبَّت كالنار قُشَعْريرةْ

كشرارةِ برقٍ..

راحت تُلهب ظهر الأرض المقهورة

كالسهم الأحمر مرَّ النعش

ليقول: أنا الدربُ

صمتي، والموت يجلّلني، صمتي الدربُ

وأنا الجسدُ المزروعُ رصاصاً

فجرَ الأمسِ.. أنا الشعبُ...

أما جنوب

لبنان فقد كانت لي معه وقفات من صميم الشعر. سأقف قليلاً عند هذا الذي أنشدته

ذات يوم في النبطية من قصيدة بعنوان: "شفق من الجنوب" وكانت المقاومة في أوج

اشتعالها:

يلفُّني السوادْ

يلفُّني الرماد

يُخطئني الشروقْ

يُخطئني الغروبْ

أتيه بين الخَطْوِ والخَطْوِ

وبين الجرح والجرحِ..

سهوبٌ.. دونها سهوبْ

أمدُّ للشعر يدي..

لجمرةٍ لم تشتعِلْ ألوبْ

أعودُ من جثة حُلْمي

تَمَّحي في ناظري الدروبْ

وفي جحيم "الهوَّة" العمياءْ

وحيثُ صار الكفرُ بالعروبة انتماءْ

يلوحُ لي شفقْ

يزلزِلُ الغسقْ

يردني شمساً بلا غروبْ

يلوح لي الجنوبْ

وأما العراق،

فقد حرصت على أن يضم ديوانك تلك الهوة بين الماضي المجيد والحاضر الذي يعاني

الاحتلال والطغيان والتمزق. وقد وضعتُ فيه الحوارية الشعرية بين شهرزاد

الأسطورة وبين الشاعر على ضفاف شط العرب في البصرة.

في هذه

الحوارية مررتُ بعدد من الأعلام الذين عاشوا فيها وتركوا بصماتهم الباقية على

تراثنا العربي، من الخليل بن أحمد إلى الجاحظ، إلى الأصمعي، فجرير، والفرزدق،

وأبي نواس. وكنت أحاول أن أمد خيوط هويتي العربية خلال هذا النسيج الشعري كله،

وأن أتحدث عن ذكرياتي الحميمة في العراق، خلال دراستي الجامعية في "دار

المعلمين العالية" ببغداد، وعن الصداقة التي ربطتني بشاعر العراق الراحل، رفيق

الدراسة، بدر شاكر السيّاب.

هنالك أعمال

أخرى تحمل عناوين لا توحي بعلاقة ما بهوية الشاعر، ولكن المواقف التي تنطلق

منها، وتعبر عنها، تمثل خيوطاً حساسة في نسيج ذاته الشاعرة، مثل مسرحية "ابن

الأيهم" التي تمثل الصراع بين العنجهية الفردية وبين الالتزام الديني، ومسرحية

"أبي محجن الثقفي" التي تعكس الصراع بين الحرية الفردية وبين الخضوع للنظام،

ومسرحية "ميسون" التي تقدم مثلاً للتضحية في سبيل التحرر، وقصة "أبي ذر

الغفاري" الشعرية المطولة التي ذكرتُها فيما سبق، والتي حاولتْ أن تعبر بحماسة

عن الكفاح في سبيل العدل الاجتماعي.

بإيجاز: لعل

خير ما يجسد هويتي الشعرية، تلك العبارة التي رددتها، وما زلت أرددها، في أكثر

من مناسبة:

أنا خليةٌ في جسد عربي،

تبحث عن ملايين الخلايا من أخواتها،

وتكافح لكي يتحرك الجسد،

وتبعث فيه الحياة.

دمشق

1/1/2007

|